時間単位の年次有給休暇制度とは

年次有給休暇は、労働基準法で定められている休暇で、一定期間勤続した労働者に与えられるものです。

心身の疲労を回復し、生活にゆとりを持てるようにすることを目的としており、休んでも賃金が支払われます。

本来は「日単位」でまとめて取得することが年次有給休暇の制度趣旨ですが、実際にはなかなか長期休暇を取りにくく、取得率の低さが課題でした。

そこで2010年から、労使協定を結ぶことで「時間単位」で年休を取得できる仕組みが導入されました。時間単位で年休が取れることで、通院や行事への参加、介護など、労働者がさまざまな事情に応じて柔軟に休暇を取得できるようになります。

労働基準法(年次有給休暇)

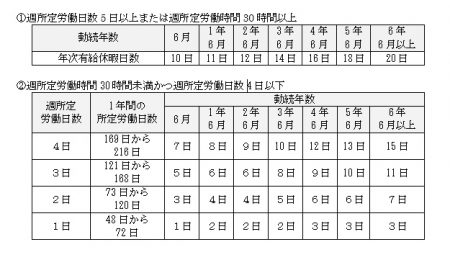

第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

(中略)

④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。

一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)

三 その他厚生労働省令で定める事項

時間単位の年次有給休暇の特徴

時間単位の年次有給休暇の特徴は次のとおりです。

- 年間で 5日分以内 まで取得可能

- 単位は 時間単位(分単位は不可)

- 賃金の計算方法を就業規則に明記する必要あり

- 使用者の時季変更権は認められるが、労働者の申請を「日単位⇔時間単位」に変えることはできない

- 計画的付与の対象にはできない

時間単位の年次有給休暇の繰り越しと管理

年次有給休暇は2年で時効となるため、1年で使いきれなかった分は翌年に繰り越されます。

時間単位で使うと「日+時間」の形で残るため、管理が少し複雑になります。

例:所定労働時間8時間の場合

2025年度:付与10日

利用状況:日単位で5日+時間単位で5時間取得

翌年への繰越:4日+3時間

この場合、翌年に時間単位で取得できるのは「繰越分の3時間+翌年分の40時間」で43時間…?と考えがちですが、法律上「時間単位で使えるのは年間5日分(40時間)」までなので注意が必要です。

時間単位の年次有給休暇制度を導入する方法

時間単位の年次有給休暇制度を導入するためには、次の2点が必要になります。

- 就業規則への記載

- 労使協定の締結

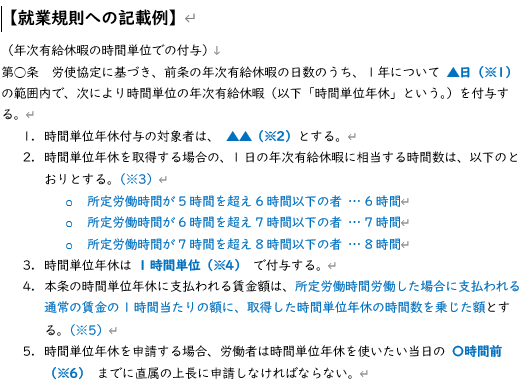

就業規則への記載

就業規則は職場のルールブックであり、労働者に指示をする際の根拠にもなります。

制度を導入する際には、対象者や取得単位、賃金の計算方法などを規定する必要があります。

就業規則への記載例(テンプレート)

就業規則への記載例(テンプレート)のダウンロードはこちらから↓↓

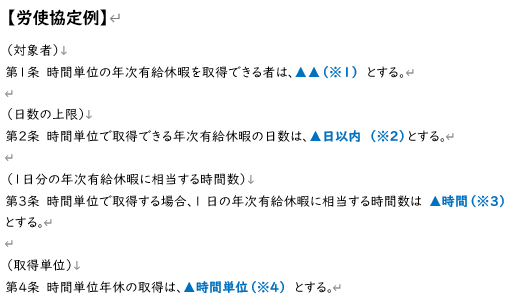

労使協定の締結

労使協定では次の4つの内容を定めます。

1.対象労働者の範囲

事業の正常な運営と調整を図る観点から、一部の労働者を対象外とすることはできます。

取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。

○ 工場のラインで働く労働者を対象外にする⇒事業の正常な運営が妨げられる場合はOK。

× 育児を行う労働者に限る⇒取得目的による制限なのでNG。

2.時間単位で与えることができる日数

年に5日以内で定めます。

3.1日分の年休に相当する時間数

1日分の年次有給休暇の時間数を、所定労働時間数を基にして定めます。

所定労働時間に端数がある場合は時間単位に切り上げます。

(例)1日の所定労働時間が7時間30分の場合

…7時間30分⇒1時間未満の端数を切り上げて1日8時間

…時間単位の年次有給休暇を5日分とする場合、8時間×5日=40時間分

また、日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間の1日平均所定労働時間数に基づいて定めます。

1年間の1日平均所定労働時間数も決められていない場合は、決められている期間における1日平均所定労働時間数を基にして定めます。

4.取得単位

1時間以外の時間を単位とする場合は、2時間、3時間など定める単位の時間数を記入します。

ただし、1日の所定労働時間を上回ることはできません。

労使協定の記載例(テンプレート)

労使協定の記載例(テンプレート)テンプレートのダウンロードはこちらから↓↓

![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)