36協定とは

労働時間は原則として「1日8時間」「週40時間以内」、そして「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と労働基準法で決まっています。

この時間を超えて労働者を働かせる場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長への届出をする必要があります。

36協定を結び、届出をすることで、協定で決めた範囲内で原則の労働時間を超えて労働させることができます。

36協定の効力(刑事免罰効力)は所轄労働基準監督署長への届出をした時点から発生するため、届出を忘れていると効力がないため注意が必要です。

36協定で決めること

36協定では、次のような内容を決めます。

- 時間外労働を行う理由

- 時間外労働を行う業務の種類

- 1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限など

36協定で決められる上限時間

36協定を結んだからと言って、無制限に時間外労働をさせられるわけではありません。

休日労働を含まない『時間外労働の上限』は、原則として「月45時間」「年360時間」と決まっています。

さらに、『時間外労働と休⽇労働の合計』は⽉100時間未満、2~6カ月すべての平均が80時間以内にしなければなりません。

※災害の復旧・復興の建設事業や、自動車運転の業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業等については別途特別な取扱いが定められています。

36協定の特別条項

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合、『特別条項』を決めることで、原則を超えて次の上限まで時間外労働をさせることができます。

※特別条項は必要性を毎回確認しながら適切に運用することが求められます。また、特別条項を適用させる場合でも、時間外労働は限度時間にできる限り近づけるように努めなければいけません。

【特別条項の上限】

- 時間外労働・・・年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計・・・月100時間未満、2~6か月すべての平均が80時間以内

- 時間外労働の上限の原則月45時間を超えることができるのは、年6カ月まで

特別条項を適用させて労働させる理由として「通常は見通せないような業務量の大幅な増加に伴って臨時的に労働させる必要がある場合」をできる限り具体的に定める必要があります。

【臨時的に必要がある場合の例】

- 予算、決算業務

- ボーナス商戦に伴う業務の繁忙

- 納期のひっ迫

- 大規模なクレーム対応

- 機械トラブル対応 など

「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」などは恒常的な長時間労働に繋がる恐れがあるため認められません。

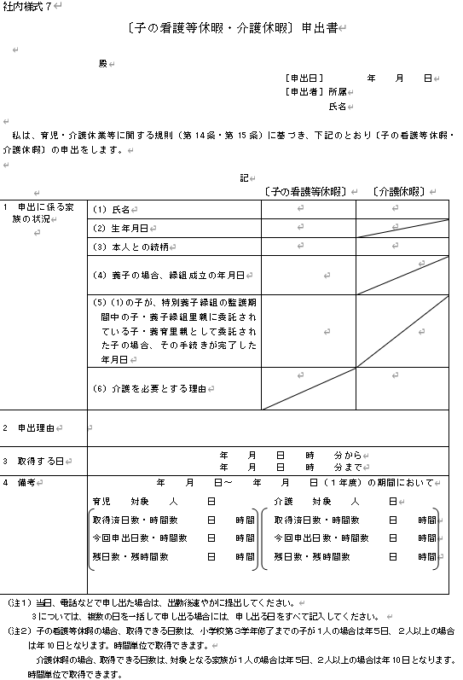

特別条項を発動するときの手続き

36協定の特別条項を発動する場合、労基署への届出や報告は不要です。

36協定を結ぶ際に決めた「特別条項を発動させるときの手続き」(「労働者代表に対する事前申し入れ」「労働者代表に対する事前通告」など)を社内で手続きを進め、

「発動手続に関する記録」と「健康・福祉確保措置の実施状況」の記録を作成して保存する必要があります。

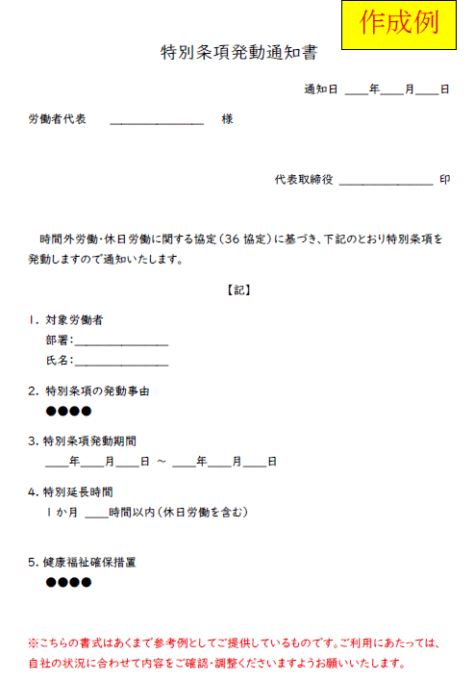

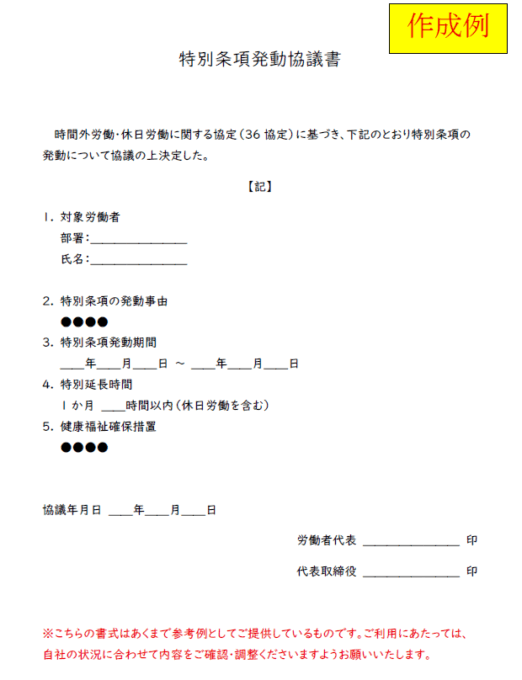

特別条項発動協議書と通知書の作成例

「発動手続に関する記録」として協議書や通知書を作成することが考えられます。

※こちらの書式はあくまで参考例としてご提供しているものです。ご利用にあたっては、自社の状況に合わせて内容をご確認・調整くださいますようお願いいたします。

健康・福祉を確保する措置

特別条項を発動して働かせた労働者に対して、どのような健康・福祉を確保するための措置をするのか定めます。特別条項を発動した場合は、これらの措置のうちどれを実施したかを「記録」として残す必要があります。

- 医師による⾯接指導

- 深夜業(22時〜5時)の回数制限

- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)

- 代償休⽇・特別な休暇の付与

- 健康診断

- 連続休暇の取得

- 心とからだの相談窓⼝の設置

- 配置転換

- 産業医等による助言・指導や保健指導

- その他

![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)