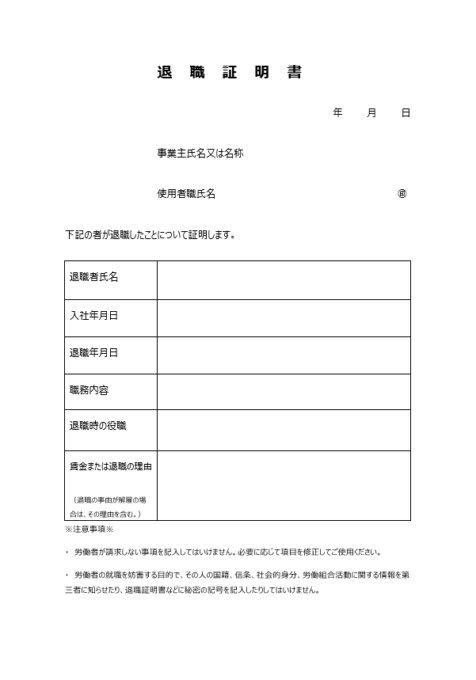

退職証明書

労働者が退職する場合で、労働者から次の内容の証明書を求められたときは、使用者は遅滞なく「退職証明書」を作成して交付しなければいけません。

- 使用期間

- 業務の種類

- その事業における地位

- 賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)

なお、労働者の請求しない事項は記入してはいけません。

※ひな形のご利用は、利用者自身の責任において行ってください。ひな形のご利用により生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。

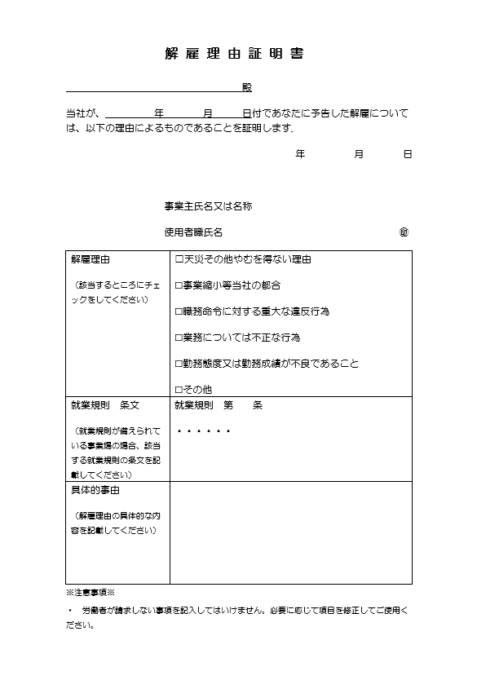

解雇理由証明書

労働者を解雇する場合で、解雇予告日から退職までの間に労働者から『解雇の理由』について証明書を求められたときは、使用者は遅滞なく「解雇理由証明書」を作成して交付しなければいけません。

なお、退職日以降に解雇の理由について証明を求められた場合は、退職証明書を交付します。

また、解雇を予告した日以降に、労働者が解雇ではない理由で退職した場合には、その労働者の退職日以降は解雇理由証明書を発行する必要はありません。

※ひな形のご利用は、利用者自身の責任において行ってください。ひな形のご利用により生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。

※労働者の請求しない事項は記入してはいけません。

※解雇理由証明書は、解雇の有効性を判断する上で重要な証拠となります。慎重に作成してください。

※解雇の理由は客観的に合理的で、社会通念上相当であると認められる必要があります。

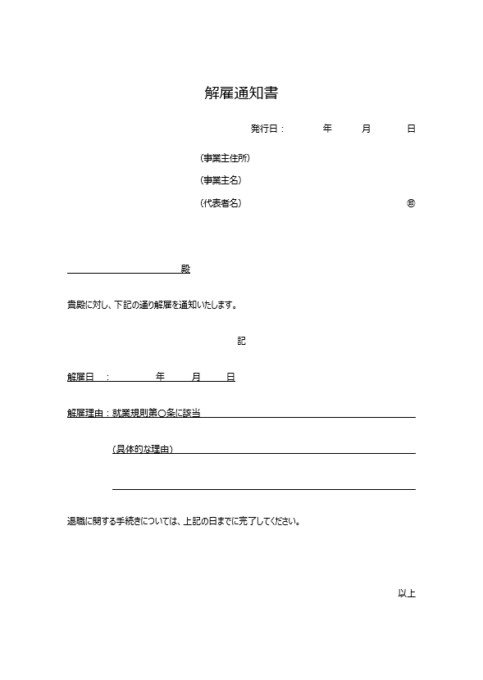

解雇通知書

解雇は口頭で伝えることもできますが、労働者に正しく伝わらないことによるトラブルを避けるためにも、文書で伝えることをお勧めします。

なお、労働者を解雇しようとする場合は、少くとも解雇日の30日前までに予告をしなければいけません。

30日前に予告をしない場合は、30日よりも少ない日数分の平均賃金(解雇予告手当)を解雇する日までに支払う必要があります。

ただし、火災や震災などの自然災害によってどうしても事業の継続ができなくなった場合や労働者の重大または悪質な行為で解雇する場合で労働基準監督署から解雇予告除外認定を受けたときは、解雇予告手当を支払う必要がありません。

※ひな形のご利用は、利用者自身の責任において行ってください。ひな形のご利用により生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。

![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)